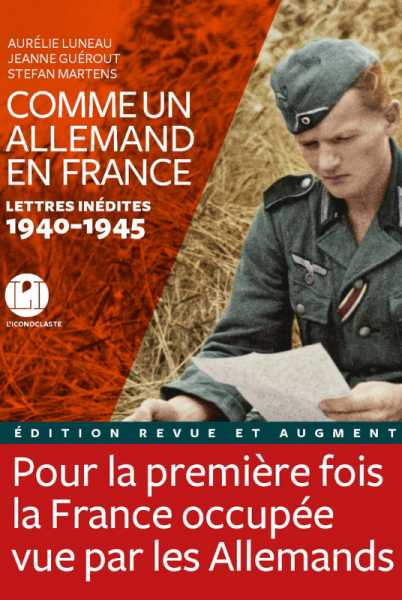

Comme un allemand en France

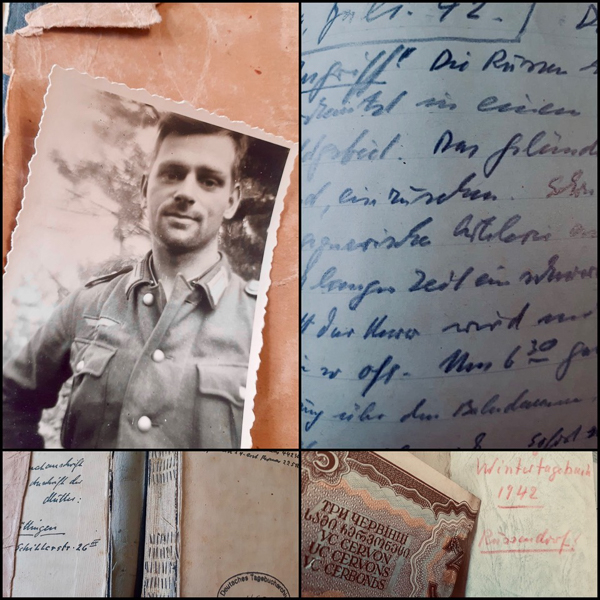

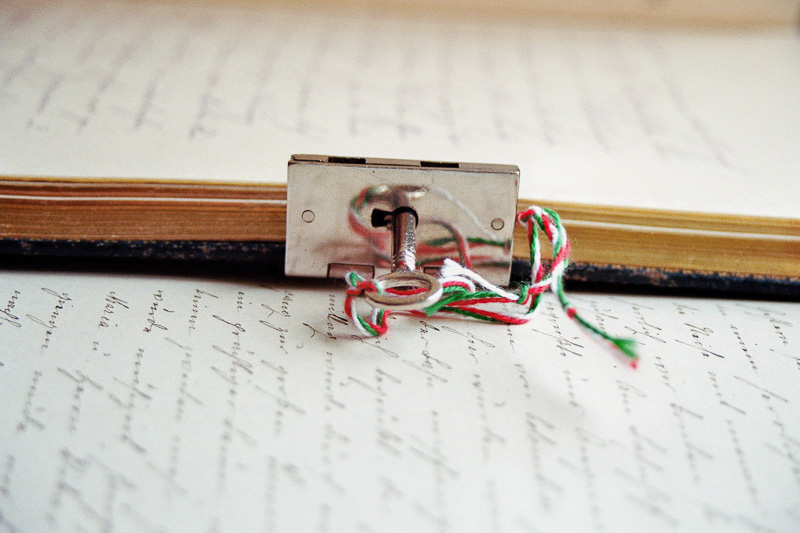

Die neue und überarbeitete Auflage dieses Buches (siehe unseren früheren Artikel) wurde durch unveröffentlichte Materialien erweitert, darunter Gedichte und Zeichnungen eines deutschen Gefangenen zu seinem täglichen Leben, die Betrachtungen einer jungen deutschen Hilfskraft und ihre Entwicklung zwischen 1940 und 1944 in der besetzten Hauptstadt oder das Kriegstagebuch eines jungen deutschen Soldaten, der den Mut der französischen Streitkräfte lobt.